事業報告

2024年度 決算書・事業報告書

2023年度 決算書・事業報告書

2022年度 決算書・事業報告書

実績報告書

生活困窮者支援現場の後方支援プロジェクト報告書(PDF 3.54MB)

~生活困窮者支援の孤立を防ぐ~続・後方支援プロジェクト報告書(PDF 11.7MB リンク)

仮住まいから~活動報告書(PDF 2MB)

若者に安心して失敗できる~実績報告書(PDF 3MB)

令和7年度みんなが安心して住まいを提供できる環境整備モデル事業《サブリース型》普及・広報事業

サブリース住宅における安否確認・見守りマニュアル

画像をクリックするとPDF(約2MB)をご覧いただけます。

緊急受け入れ型シェルターの入口から出口までの地域連携体制整備報告書

画像をクリックするとPDF(約10MB)をご覧いただけます。

2022年度 2023年度 中央共同募金会「赤い羽根福祉基金」助成

ユースサポートハウス事業報告書

孤立している若者、困難を抱えている若者に対し一人暮し体験の場を提供しその実践を通して、一人暮しに必要な能力と若者特有の難しさを明らかにする事業(終了しました)

画像をクリックするとPDF(5.71MB)をご覧いただけます。

事業名

居場所を失った人への緊急活動応援助成 第9回助成を受け、様々な理由で親や家族を頼ることが難しい若者に対し、安心して暮らすことのできる暮らしを提供するとともに、その実践や当事者や関係者のヒアリング通じて、若者期の「親の役割」を具体化し、「親の機能をどう社会化(仕組化)」するべきか提言するための事業報告書

画像をクリックするとPDF(約2MB)をご覧いただけます。

コミュニティワーク研究実践センターでは、空知管内及び札幌市を中心に生活困窮者事業を進めています。

併せて事業推進の位置づけで北海道における生活困窮者支援における中間支援・後方支援を推進してきました。

ただ、この動きは、いち自立相談支援機関が担い続けるのではなく、それに特化した団体(中間支援団体)が、生活困窮者支援ネットワークの構築や中間支援・後方支援を担った方がいいという結論に至り、2023年度より生活困窮支援における中間支援・後方支援の取り組みを、「一般社団法人北海道ねっとわーく」に継承致しました。

今後は「一般社団法人北海道ねっとわーく」へのご協力につきまして、引き続きのご配意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

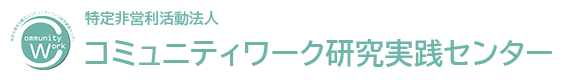

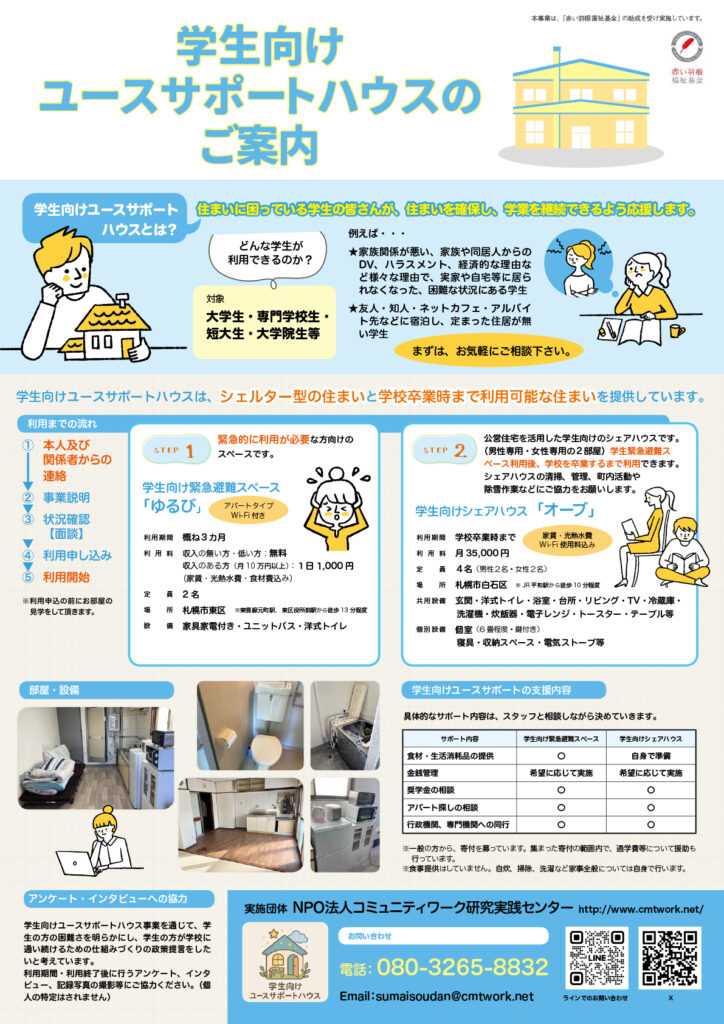

家族関係が悪く学業継続が困難になっている学生に対し、生活の場を提供し学業継続を支援するための活動

※本事業は、中央共同募金会の「赤い羽根福祉基金2025年度」の助成を受け実施しています。

★事業実施の背景

1.2022年度・2023年度当団体では、赤い羽根福祉基金の助成を受け、困難を抱えている若

者に対し一人暮し体験の場を提供すると共に、その実践を通して、一人暮しに必要な能力と若者特有の難しさを明らかにするための活動を実施してきた。

その中で、これまで想定していなかった、親から虐待を受け避難を必要とする専門学校生や大学生の受け入れを行った。2024年2月から大学生や専門学校生等を対象とするシェルターの設置を独自に開始した。当初は5名程度の相談を想定していたが、12月中旬現在22名の学生から相談があった。しかしながら、受け入れ後の住まいの確保(家賃・生活費等の問題、緊急連絡先の確保等)が難しく、シェルター利用が長期化し、ニーズに対して十分な受け入れが困難な状況になっている。

2.2024年度、第9回居場所を失った人への緊急活動応援助成を受け一人暮らし体験の場の提供と若者期の「親の役割」を具体化し、「親の機能をどう社会化(仕組化)」するべきか提言するための事業を実施している。事業の中で、2024年11月・12月に高校教諭・大学教諭を参集し、匿名での座談会形式のヒアリングを開催した。

【ヒアリングの中から】

- 5~6年ほど前から親との関係が悪く、避難が必要と思われる学生は増えてきている。

- 中退する学生の多くは家族関係に問題を抱えているが、中退理由は「学業不振」・「自己都合」のいずれかで処理されるため、家族関係については明るみにはならない。

- 児童相談所への通報は高校としてもかなり覚悟が必要なため、よほど深刻な事案でなければ通報はしない。

- 親からの暴力の他、親が奨学金を遊行費や生活費に使い込み、結果授業料の支払いが困難になり退学するという学生も多い。

- 大学生は奨学金の返済の関係もあり退学理由を家族関係とするのは難しい。

- 家族関係が悪く親元から離れた方がいい学生への支援は担当教諭員が個人的に行うことも多く、それら学生の状況について学校側にアンケート調査を行っても正確な状況はつかめない。そのため、ヒアリングを積み重ねながら実態を掴むことが現実的である。

★課題認識

①家族関係に問題を抱える高校生は一定数いるが、児童相談所への通報を高校側がためらうことで、大学や専門学校等に進学後、問題が深刻化し自宅からの避難を必要な学生がいるが、

避難後の公的な支援が無い。

②家族関係が悪い学生が自宅から避難する場所があっても、住まいを確保するための公的な支援がなく、収入の問題・緊急連絡先の確保など、安定した住まいの確保が困難状況にある。

③中退する学生の多くは、学業不振や自己都合による理由と認識されてきたが、その背景には家族関係があるが、それらが明らかになっていない。また、アンケート等で全体数を掴むのは現段階では困難である。

★活動全体の目標

①学生緊急避難スペースでの支援上の課題を明らかにすると共に、学業継続に向けた支援を一時生活支援事業でも可能にする

②学生の安定的な住まいの確保・その後の学業継続に向けた支援上の課題を明らかにすると共に、公営住宅の目的外利用を活用し、学生向けのシェアハウスや居住支援法人と連携し住まい確保が可能な体制づくりを行う。

③家族関係に課題を抱えている学生の人数やその背景を調査し、必要な対策を明らかにする。(1年次は札幌市内・2年次は、東京や大阪・政令市を想定)

④若者支援団体や学校関係者と学生支援に向けたネットワークを構築する

⑤①~④の内容について、報告会の実施、報告書を作成し、政策提言を行う。

★2025年度の目標

①学生緊急避難スペースを2部屋設置して、学業が継続に向けた一時的な支援を実施すると共に、支援上の課題を明らかにする。

②シェアハウス型学生向けユースサポートハウスを2部屋(男女別々)設置、居住支援法人等と連携し安定的な住まいの確保し。学業継続に向けた支援を行いながら、支援上の課題を明らかにする。

③札幌市及びその近郊の学生、・高校関係者、大学関係者、専門学校関係者、・若者支援団体等に対してヒアリングを実施し、課題をより明確化する。

④②・③の協力者と定期的な情報交換の場を設置する。

★2025年度実施内容

【学生向けユースサポートハウス】

〇緊急避難スペースを2部屋設置し、学生の緊急受け入れを行い、衣食住の提供学業継続に向けた支援を行いながら課題を明らかにする。

〇緊急避難スペース利用者に対し、公営住宅を活用したシェアハウス2部屋を開設する他、居住支援法人と連携した住まい探し、学業継続に向けた支援を行いながら課題を明らかにする

【政策提言に向けた調査、ネットワークづくり】

〇家族関係の悪い学生の状況についてヒアリング調査を行い、現状の課題の整理や必要な支援について検討する

〇ヒアリング協力者を中心にネットワーク構築に向けた情報交換会を開催

〇検証会議を開催し、事業実施状況の確認・助言・見直し・政策提言に向けた取りまとめを行う。

★対象

大学生・専門学校生・短大生・大学院生等

●ポスター【 PDFはこちらから(約718 KB)】

令和6年度WAM助成(補正予算事業)を受け、多様な世帯用のシェルターの設置と安定的居住支援体制整備・構築事業を実施します。

★事業名

多様な世帯用のシェルターの設置と安定的居住支援体制整備・構築事業

★実施期間

令和7年4月1日~令和8年3月31日

★事業が必要な理由

①緊急的な受け入れ可能なシェルターのニーズは高まっている。個室タイプや世帯用のシェルターの数は少ないため、地域内でこれらの緊急受け入れ可能なシェルターの数を増やす必要がある。

②当法人では、2015年より支援付きのサブリース事業を実施している。トラブル等は発生するが、個々のニーズ・特性に合わせた伴走型の見守りや生活支援を行っているため長期の安定的居住につながっている。サブリース事業における安定的居住を提供するためには、どのような支援や体制等が必要かを明らかにし、地域内で広げる必要がある。

③支援団体・不動産業者等、双方の専門性や立場、取り組みの違いを「居住支援」の観点で学ぶ機会が必要である。

★事業内容

①住まいを失ったもしくはDVや虐待・家族関係などで苦しむ方を緊急的に受け入れ可能な複数人世帯・単身世帯を受け入れ可能なシェルターが不足していることから、多様な世帯受け入れ可能な個室型シェルターを設置(単身世帯も受入れ可能)、必要な支援体制を明らかにする。

②シェルター利用者の安定的居住に向けた重要な社会資源となっているサブリース住宅の現在の課題と必要な体制・連携について明らかにする。

③福祉業界・不動産業界の職員が双方の専門性や立場を学ぶ機会を設け、相互理解の基での地域内での居住支援体制を構築する。

①~③を実施し、その成果を札幌市及び北海道の対し、提言し政策を目指す